Anna Vetter, Co-Leiterin Fachstelle GIS, und Christoph Frischknecht, Systemarchitekt in der Abteilung Geoinformation, gewähren im Interview Einblicke in die Rolle von ArcGIS Enterprise als zentrale Plattform für GIS-Anwendungen im Kanton Zürich. Sie erläutern, wie die Einführung dieser Lösung die organisationsweite Zusammenarbeit transformiert und den Zugang zu Geoinformationen für Mitarbeitende und Partner nachhaltig verbessert.

WhereNext: Frau Vetter, Sie nutzen ArcGIS als organisationsweite Kollaborationsplattform für alle GIS-Anwendungen im Kanton. Können Sie das genauer erläutern?

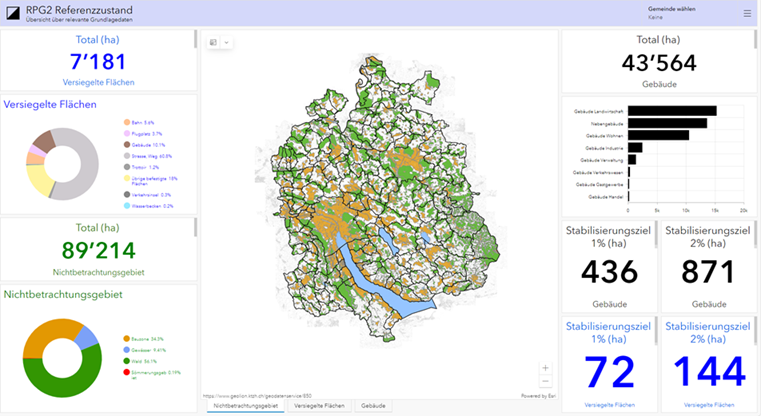

Anna Vetter: Früher war es innerhalb der Verwaltung oft schwierig, Arbeitskarten effizient zu erstellen und mit mehreren Akteuren zu teilen. Um dieses Problem zu lösen, haben wir von der Fachstelle GIS ArcGIS Enterprise so in unsere kantonale IT-Infrastruktur integriert, dass nicht nur alle Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung, sondern auch Gemeinden und beauftragte externe Partner schnell und unkompliziert auf die Plattform zugreifen können. Dies ermöglicht es, Geodaten direkt in Karten zu visualisieren und zu teilen, ohne dass jede Person eine Desktop-GIS-Lösung benötigt. Wichtig ist uns ausserdem, dass sehr einfach eigene Applikationen mit Geobezug erstellt werden können. Zum Beispiel Dashboards, Experience Builder, FieldMaps und andere Anwendungen innerhalb von ArcGIS Enterprise. So wird eine nahtlose und effiziente Zusammenarbeit über verschiedene Organisationen hinweg ermöglicht.

Ein entscheidender Vorteil war dabei, dass GIS im Kanton Zürich inzwischen als sogenannte „Kantons-Applikation“ eingestuft wird. Das bedeutet, der Zugang zu GIS und Geoinformationen hat denselben Stellenwert wie beispielsweise der Zugang zu Microsoft Office. Die Plattform ist zudem auch für externe Partner, die einen Auftrag von einem Fachamt haben nutzbar. Daten, Karten und Apps sollen für alle schnell und einfach verfügbar sein.

WhereNext: Herr Frischknecht, als Systemarchitekt kennen Sie die technischen Anforderungen und Herausforderungen genau. Wie hat die Implementierung von ArcGIS Enterprise als zentrale GIS-Plattform den internen Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Fachabteilungen im Kanton Zürich verbessert?

Christoph Frischknecht: Nun, tatsächlich befinden wir uns noch in einer frühen Phase, da die Plattform erst seit Juni 2024 für alle im Kanton zugänglich ist, jetzt aber immer schneller Fahrt aufnimmt. Daher gibt es bislang erst ein paar wenige organisationsübergreifende Applikationen und Karten. Erfreulich ist, dass es schon einige Applikationen im Prototyp-Stadium gibt. Da ArcGIS Enterprise für viele Mitarbeitende eine neue Technologie darstellt, begleiten die Spezialistinnen und Spezialisten der Fachstelle GIS die Stakeholder eng mit Know-how Aufbau und Enablement. Ein gutes Beispiel dafür ist die wöchentliche Fragerunde, bei der alle eingeladen sind, ihre Fragen und Herausforderungen offen zu diskutieren und ihre Ideen und Anwendungsbeispiele einzubringen. Schon allein dadurch hat sich der Austausch unter den Anwenderinnen und Anwendern der verschiedenen Fachabteilungen merklich intensiviert und die Zusammenarbeit gefördert.

WhereNext: Wie haben Sie die Benutzertypen, Rollen und Funktionen innerhalb von ArcGIS Enterprise organisiert, um die Effizienz und Zusammenarbeit im gesamten Kanton zu optimieren?

Frischknecht: Um die Effizienz und Zusammenarbeit im Kanton Zürich zu optimieren, haben wir die Benutzerrollen in ArcGIS Enterprise klar strukturiert. Es gibt verschiedene Benutzertypen, wie ‚Viewer‘, ‚Contributor‘ und ‚Publisher‘, die jeweils unterschiedliche Berechtigungen besitzen, vom blossen Anzeigen von Karten über das Bearbeiten von Daten bis hin zum Erstellen von Inhalten. Zusätzlich gibt es Manager in den verschieden Fachabteilungen des Kantons, die erste Anlaufstelle für Fragen in ihrer Abteilung sind. Sie übernehmen administrative Aufgaben wie zum Beispiel die Zuweisung von Benutzertypen und Rollen und sind für die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien verantwortlich. Diese klare Rollenverteilung fördert den effizienten Austausch und die Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg.

Fun-Fact: Der Begriff ‚Contributor‘ war bei uns lange etabliert, bevor Esri den neuen Benutzertyp mit dem gleichen Namen und ähnlichen Berechtigungen einführte – wir freuen uns, dass Esri sich dabei vielleicht ein wenig von uns inspirieren liess!

WhereNext: Frau Vetter, als Co-Leiterin GIS im Kanton Zürich sind Sie und ihr Team eng in die Schulung und Weiterentwicklung der Plattform-Nutzenden eingebunden. Welche Erfahrungen haben Sie und Ihr Team mit dem Learning Management System (LMS) von Esri gemacht? Welche Funktionen erweisen sich als besonders wertvoll für die Qualifikation Ihrer Mitarbeitenden?

Vetter: Wir nutzen das Esri-LMS für zwei Hauptzwecke: Erstens für das Onboarding neuer Nutzerinnen und Nutzer auf unserer Plattform. Sobald sich jemand das erste Mal anmeldet, wird automatisch ein Account im LMS erstellt, wodurch die Person eine Reihe von E-Learning-Modulen durchlaufen kann, um sich mit der Plattform vertraut zu machen. Zweitens dient das LMS zur Weiterbildung: Die Absolvierung von E-Learnings ist Voraussetzung, um eine neue Rolle auf der Plattform zu beantragen.

Der größte Vorteil des LMS liegt in der Flexibilität. Die Nutzerinnen und Nutzer können ihre Schulungen selbst einteilen und die Inhalte bei Bedarf erneut aufrufen, um bestimmte Themen zu vertiefen. Ein grosser Mehrwert ist die Möglichkeit, massgeschneiderte Inhalte für die eigenen, individuellen Bedürfnisse bereitzustellen. Allerdings haben wir den Aufwand für die Entwicklung einer durchgängigen, konsistenten und bedarfsgerechten Schulungsstruktur unterschätzt! Durch diese Erfahrung haben wir gelernt, dass eine erfolgreiche LMS-Implementierung sorgfältige Vorbereitung und laufende Anpassung braucht. Für uns bedeutet das, Schulungen als fortlaufenden Prozess zu betrachten und Inhalte flexibel weiterzuentwickeln, damit sie langfristig nützlich bleiben.

WhereNext: Der Kanton Zürich ist einer der bevölkerungsreichsten und am dichtesten besiedelten Kantone der Schweiz. Welche Rolle spielen GIS-Technologien in Ihren Augen für die Kommunikation und Interaktion mit der Öffentlichkeit?

Vetter: Wir sehen ein sehr großes Potenzial in der Nutzung von GIS-Technologien, um die Öffentlichkeit zu informieren und aktiv in Entscheidungsprozesse einzubinden. Durch die Visualisierung von Geodaten und die Entwicklung benutzerfreundlicher Applikationen können wir komplexe Informationen verständlich und zugänglich machen. Dies fördert nicht nur die Transparenz, sondern ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern auch, fundierte Beiträge zu leisten und sich stärker in die Gestaltung ihrer Umgebung und in Entscheidungsprozesse einzubringen.

WhereNext: Welche Potenziale sehen Sie, Herr Frischknecht, für den Einsatz von ArcGIS Indoors im Amt für Immobilien, speziell im Bereich des Office Managements? Haben Sie bereits erste Planungen oder Umsetzungen in diesem Bereich?

Frischknecht: Wir arbeiten derzeit an einem Proof of Concept, bei dem wir ein Verwaltungsgebäude des Kantons in ArcGIS Indoors abbilden. Das Ziel ist es, Sitzungsräume und Arbeitsplätze über das Tool buchbar zu machen und ein einfaches Routing in Form von Wegbeschreibungen zu integrieren. In einer weiteren Phase soll ArcGIS Indoors mit Daten aus BIM-Modellen und bestehenden Asset Management Systemen angereichert werden, um die Instandhaltung und den Betrieb fortlaufend zu optimieren. Diese Integration bietet grosses Potenzial für zukünftige Herausforderungen im gesamten Immobilien-Management.

WhereNext: In Anbetracht der sich ständig weiterentwickelnden Technologien: Welche Innovationen oder Trends halten Sie für entscheidend, um den Einsatz von GIS im Kanton zukunftsfähig voranzutreiben?

Vetter: Angesichts der sich ständig weiterentwickelnden Technologien sehen wir mehrere entscheidende Innovationen und Trends, die den Einsatz von GIS im Kanton Zürich zukunftsfähig vorantreiben können.

Ein Thema, an dem wir sehr aktiv arbeiten, ist 3D und die Abbildung der Realität und Verknüpfung mit spezifischen Anwendungsfällen, sowie der Digital Twin. Aber auch die Integration von künstlicher Intelligenz in Form von GeoAI für gezielte Analysen, oder die Unterstützung für unseren internen GIS-Service Desk, als auch der Einsatz von Rapid Mapping können perspektivisch eine grosse Rolle spielen.

Frischknecht: Abgesehen von den bereits erwähnten technischen Trends möchte ich die wichtigen Bemühungen auf verschiedenen Verwaltungsebenen betonen, die den Zugang und die Nutzung von Geoinformation grenzüberschreitend für alle Akteure erleichtern sollen. Besonders hervorzuheben ist die laufende Umsetzung der ‘Strategie Geoinformation Schweiz’, die einen Paradigmenwechsel von der reinen Datenbereitstellung hin zur aktiven Nutzung von Geoinformationen verfolgt. Oftmals sind es bei uns in der Verwaltung denn auch weniger die technischen Möglichkeiten, die einschränken, sondern vielmehr rechtliche und regulatorische Hürden. Glücklicherweise werden auf allen Ebenen Anstrengungen unternommen, diese zunehmend abzubauen, was die Verfügbarkeit von Geoinformationen für alle in Zukunft erheblich verbessern wird.