In Zeiten zunehmender Krisen und Naturkatastrophen ist es entscheidend, die Versorgung und Kommunikation aufrechtzuerhalten. Das Projekt ResKriVer widmet sich dieser Herausforderung, indem es auf digitale Innovationen und Geoinformationen setzt, um Resilienz in Krisensituationen zu gewährleisten.

Ein Baustein ist dabei das Waldbrand-Dashboard, das durch die intelligente Vernetzung von Daten schnelle und präzise Entscheidungen ermöglicht. Wir sprechen mit Herrn Pascal Schmitz von ResKriVer über die Ziele des Projekts, die Rolle der Geoinformationen und die langfristigen Perspektiven zur Krisenbewältigung.

WhereNext: Können Sie die Zielsetzung des ResKriVer-Projekts und

dessen Bedeutung für Krisensituationen kurz erläutern?

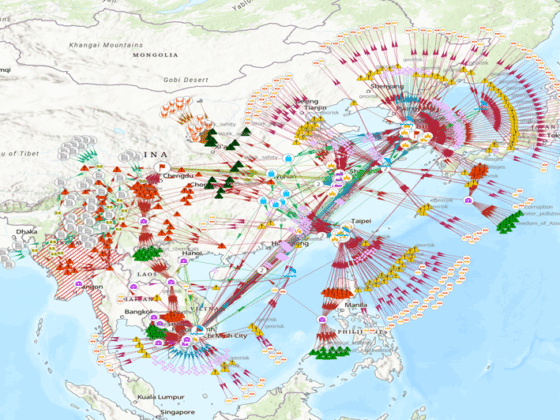

Pascal Schmitz: Das Projekt ResKriVer ist ein vom BMWK-gefördertes Verbundprojekt, in dem 12 konsortiale Partner zusammen an dem Thema der Resilienzsteigerung von Versorgungsnetzen arbeiten. Hierbei sind u. a. durch den Forschungsverbund, bestehend aus Anwendungs-, Technologie- und Beratungspartnern, die Zielsetzungen so heterogen gesetzt, dass man vereinfacht bei Umschreibungen wie Versorgungssicherheit und Krisenkommunikation als Zielformulierungen bleiben kann. Im Detail geht es um vernetzte Serviceanwendungen und konzeptionelle Arbeiten zu den Bereichen Krisenkommunikation mit der Bevölkerung, Unterstützung von Krisenstäben, Lieferkettenerfassung, -analyse und -simulation, Versorgung mit Blutkonserven sowie die Behandlungsplanung elektiver Risikopatientinnen und -patienten. Also in Summe sind hier Partner und Themen bunt gemischt.

WhereNext: Welche Rolle spielen Geoinformationen, insbesondere das Waldbrand-Dashboard, bei der Resilienzsteigerung von Versorgungsnetzen?

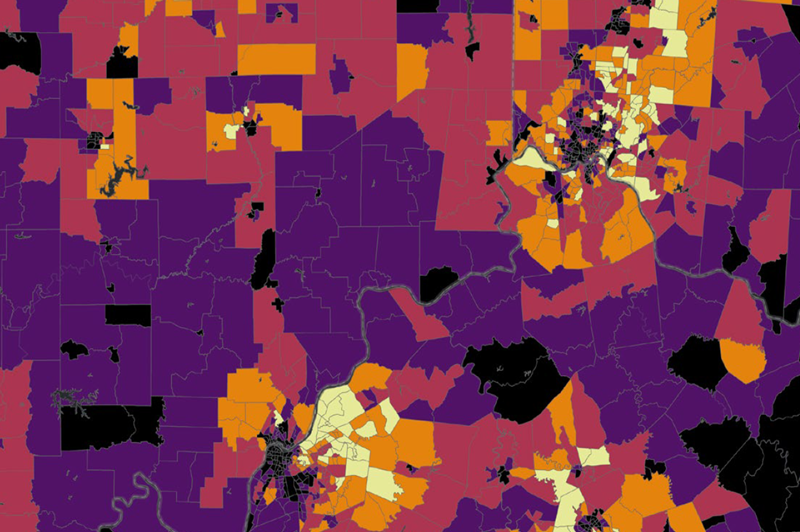

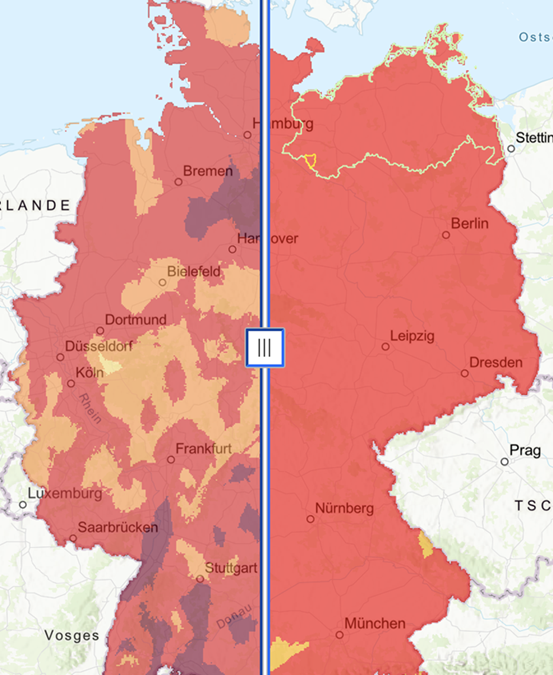

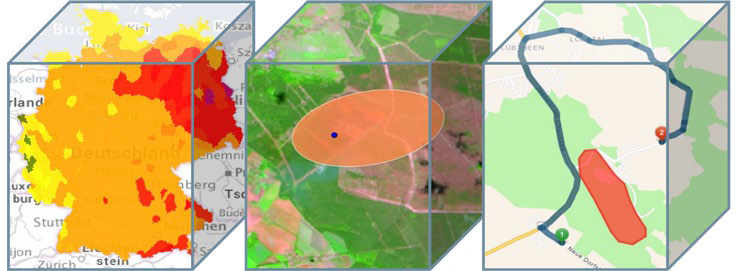

Pascal Schmitz: Geoinformationen kommen in den meisten Bereichen des Projektes zum Tragen. In Krisenszenarien ist das Was und Wo stets eine wichtige Information für eine angemessene Entscheidungsfindung handelnder Akteure. Der Waldbrandservice ist eine kombinierte Anwendung, in der Vegetationsbrandgefährdungen, prognostische Brandausbreitungen sowie einsatzrelevante Zusatzinformationen dargestellt werden.

Die wesentlichen Aspekte der Anwendung sind:

- eine überlagerte Darstellung verschiedener Vegetationsbrand-Gefahrenindizes zur realitätsnäheren Darstellung der Gefahrenlage,

- eine Ausbreitungssimulation als Rule of Thumb der prognostischen Ausbreitung eines Vegetationsbrandes sowie

- ein Fahrzeugrouting unter Berücksichtigung einer prognostischen Brandausbreitung und einsatzrelevanten Barrieren.

Durch die dargestellten prognostischen Verläufe können so auch Ressourcenbedarfe ermittelt werden, die in Folge direkten Einfluss auf logistische Prozesse haben können. Dies ist nicht nur lokal von Relevanz, sondern kann ebenso bei einem erwarteten Einfluss bzw. einer Unterbrechung von Lieferwegen oder dem möglichen Ausfall von Logistikknotenpunkten überregional von Bedeutung sein.

WhereNext: Wie hat die vfdb (Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes) konkret zum Erfolg des Projekts beigetragen?

Pascal Schmitz: Die Schwerpunktarbeiten der vfdb lagen in den Bereichen Ressourcenmanagement präklinischer Güter und szenariospezifische Krisenkommunikation sowie in dem schon beschriebenen Waldbrandservice. Im Projektkontext selbst sind wir als Anwendungspartner aufgetreten.

Für die inhaltliche Arbeit haben wir uns interdisziplinär aufgestellt.

Intern arbeiteten wir im Team aus Ingenieurinnen und Ingenieuren, Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern sowie weiterführend mit externen Partnern aus Kommunen und auch Esri Deutschland zusammen. Daneben waren Aspekte der Projektsteuerung und der öffentlichen Darstellung der Projektinhalte und -ergebnisse von Bedeutung. Und, was ebenfalls in das Projekt gebracht wurde und dessen Relevanz oft unterschätzt wird: Vernetzung!

WhereNext: Wie tragen die vernetzten Anwendungen und Services im Projekt zum Erkenntnisgewinn bei und welche Herausforderungen und Potenziale zeichnen sich für die Zukunft dieser Technologie ab?

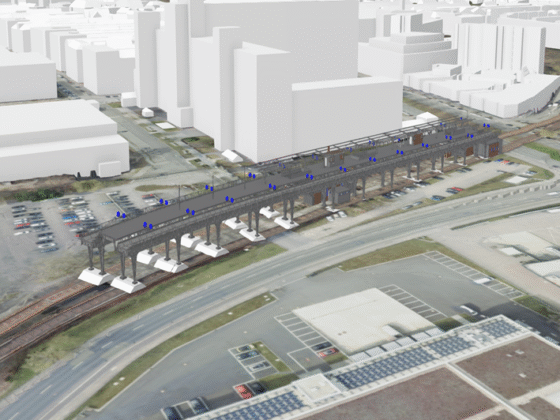

Pascal Schmitz: Im Projekt wurden zahlreiche Services bzw. Anwendungen erarbeitet, die schon alleinstehend als Mehrwertdienste bezeichnet werden können. Zur Steigerung der Nutzbarkeit wurden diese im Projekt thematisch geclustert und vernetzt, wobei eine dezentrale Vorhaltung bevorzugt wurde.

Was uns bei unseren eigenen Arbeiten oftmals begegnet ist, ist ein Defizit an verwendbaren Daten. Ob im Bereich der Lieferketten oder des Waldbrandmanagements, entweder besteht kein Zugang zu essenziellen Daten oder diese fehlen gänzlich und können auch nur mit unverhältnismäßigem Aufwand generiert werden.

Gesetzt den Fall, dass diese Hürde (sicherlich mit Bedacht) überwunden

wird, stehe ich der technologischen Zukunft positiv gegenüber. Der Erkenntnisgewinn durch die sinnvolle Kombination von Daten(paketen) und die weiterführende intelligente Vernetzung von Systemen scheint gerade zu Beginn einer aufkommenden Transformation nahezu grenzenlos.

WhereNext: Wie planen Sie, die Ergebnisse von ResKriVer langfristig zu nutzen und weiterzuentwickeln, um auch in anderen Krisenszenarien wie Überschwemmungen oder Stromausfällen effektiv reagieren zu können?

Pascal Schmitz: Zuallererst geht es an den Arbeiten bei dem eigentlichen Waldbrand-Demonstrator weiter. Dies ist kein fertiges Produkt, sondern erfordert weitere iterative Anpassungen. Auch wenn wir uns bei der Anwendung auf die schnelle Verfügbarkeit von Informationen fokussiert haben, sollten diese dennoch eine ausreichende Genauigkeit aufweisen, schließlich geht es im Einsatz um sicherheitskritische Fragen. Hier greifen wir sowohl auf vfdb-interne Expertise als auch auf bestehende Kooperationen zurück.

Darüber hinaus kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Prinzip der Anwendung grundlegend auf alle denkbaren Ereignisse oder Szenarien übertragen werden kann. Gerade bei Starkregenereignissen sehe ich eine Kombination aus Geoinformationen (beispielsweise meteorologische Daten, Bodenfeuchte/Wasserhaltevermögen und topografische Gegebenheiten) als schnell verfügbare Informationen oder Simulationen zielführend.

Wie schon erwähnt, ist hierbei jedoch die Datenlage und -verfügbarkeit

entscheidend, wo Deutschland im internationalen Vergleich noch deutlich zulegen müsste.

Über die Organisation

Die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes

e. V. (vfdb) ist das Expertennetzwerk für Schutz, Rettung und Sicherheit in Deutschland. Die Mitglieder aus Wirtschaft und Gesellschaft sichern die sachbezogene Forschung, die interessenübergreifende Fachgruppenarbeit und die unabhängige Lobby zur Verbesserung der Sicherheit im Umgang mit den Gefahren des täglichen Lebens und der Industriegesellschaft. Die vfdb veröffentlicht Normen, Leitfäden und Merkblätter, organisiert Tagungen und Messen (zum Beispiel Interschutz) und beteiligt sich an Forschungsvorhaben. Diese Arbeiten erfolgen innerhalb der vfdb in Zusammenarbeit mit den 15 Referaten.